H16

- 20/2/2026 - S’il apparaît maintenant assez clair que la France est en train de s’effondrer, cela ne veut cependant pas dire qu’il en serait de même pour le reste de l’Europe. En pratique, certains autres pays comprennent les dangers et les difficultés et sont en train de réagir petit à petit.

La France a, pendant des siècles, été un pays dominant de la scène européenne. Cependant qu’elle décline à présent, des pays comme l’Italie ou la Pologne, sensiblement moins riches à la fin du siècle dernier, sont en train de rattraper leur retard et même de la dépasser.

En effet, pour la première fois, le PIB par habitant (en parité de pouvoir d’achat) de l’Italie a dépassé celui de la France pour 2025 et 2026 (mesure nominale ou ajustée), marquant un rattrapage complet après un écart historique en faveur de la France. La richesse française par habitant est désormais inférieure de 1,5 % à la moyenne européenne, alors qu’elle était supérieure de 5 % en 2019.

Quant à la Pologne, selon le FMI et via les extrapolations des économistes, le PIB par habitant polonais (toujours en parité de pouvoir d’achat) pourrait atteindre 84 500 à 84 600 dollars en 2034, contre 83 700 dollars pour la France. La Pologne dépasserait ainsi la France en 2034 si les tendances se maintiennent.

Ces changements paradigmatiques ne sont pas sans conséquences.

L’une d’elles, directe, est le rapprochement qu’on peut observer entre l’Allemagne et l’Italie avec le début d’un « nouvel axe » Rome-Berlin qui s’affirme progressivement avec la montée en puissance italienne comme un contrepoids concret vis-à-vis de Paris. Concrètement, le sommet intergouvernemental du 23 janvier 2026 à Rome entre Giorgia Meloni et Friedrich Merz a abouti à un plan d’action de 19 pages, incluant sept accords bilatéraux sur l’industrie, la défense, l’énergie, la migration et la simplification réglementaire.

Les deux pays, premiers fabricants de l’Union européenne, poussent pour une dérégulation, une compétitivité industrielle renforcée (notamment dans l’automobile et les hautes technologies) et une coopération militaire accrue (formation, exercices, industrie de défense, espace via le projet « Bromo »).

Ensemble, l’Allemagne (avec un PIB d’environ 5330 milliards de dollars, 23 à 24 % de l’Union) et l’Italie (2700 milliards et 12 %) représentent près de 36 à 37 % du PIB européen, un poids qui facilite les majorités qualifiées (qui requièrent 65 % de la population de l’Union européenne). Ce partenariat pragmatique, qualifié de « nouvel axe » par plusieurs analyses (Le Monde, le JDD), vise à contourner les blocages franco-allemands traditionnels, avec des propositions communes pour le Sommet européen de février 2026 sur la compétitivité et un agenda de « moins de bureaucratie, plus d’autonomie stratégique » … le tout sans attendre Paris. Il faut dire que si la bureaucratie promet la protection, la compétitivité, elle, paie les factures.

Le chancelier allemand Merz appelle d’ailleurs à revoir l’ensemble des politiques européennes et à déréglementer tous les secteurs.

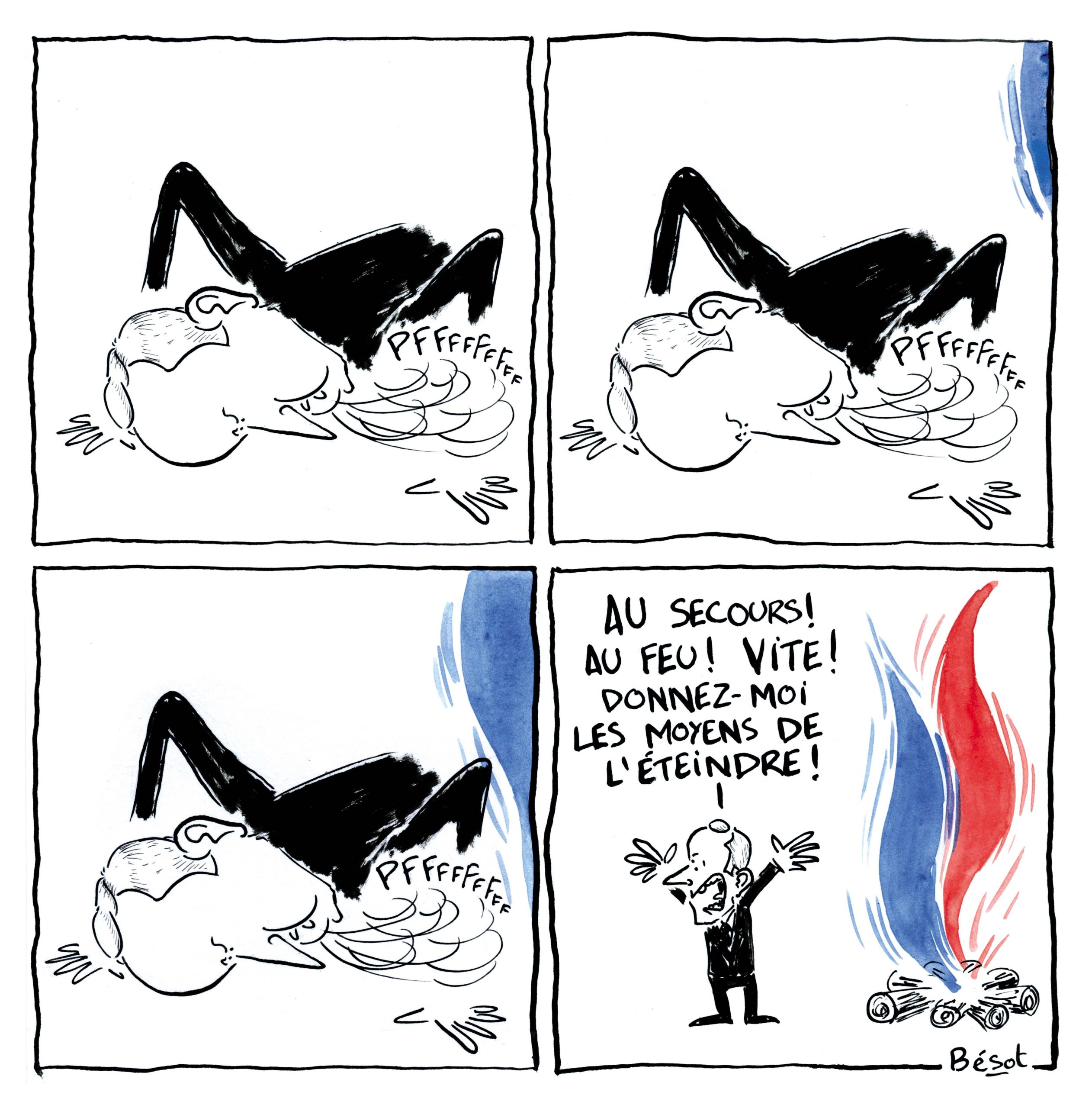

Pour l’instant, on pourra certes arguer du fait que ce ne sont que des mots, mais cela reste toujours plus que le gouvernement français qui a prestement remplacé la pensée par la taxe et l’action par la ponction.

Dans le même temps, la Pologne consolide sa montée en puissance : son PIB a progressé de 3,6 % en 2025 (contre ~0,3 % en Allemagne et ~0,9 % en France), et devrait dépasser les 1000 milliards de dollars en 2026 avec une croissance prévue à 3,5 % selon la Commission européenne.

De façon intéressante, le pays continue d’accroître discrètement ses réserves : la Pologne possède désormais plus d’or que la Banque centrale européenne. Varsovie investit dans l’énergie, la santé et surtout la défense (4,8 à 5 % du PIB y sont consacrés et son armée est en expansion vers 500 000 hommes avec son programme « Eastern Shield »).

Ce rôle de pivot sécuritaire sur le flanc Est, allié à une économie dynamique, renforce son influence dans les coalitions comme avec l’Allemagne sur la compétitivité ou via le « Three Seas Initiative » pour la géopolitique. La Pologne entend ainsi devenir incontournable sur l’Ukraine et la Russie, diluant le leadership français traditionnel.

Et contrairement à l’impression qui pourrait se dégager vu de Paris, les Polonais ne sont pas toujours plus bellicistes que la France sur ces dossiers ; ils le sont même moins, leur position en première ligne dans le cas d’un conflit avec les Russes tempérant largement certaines ardeurs plus occidentales. C’est ainsi que Varsovie a refusé d’envoyer des troupes en Ukraine pour faire du maintien de la paix contrairement aux souhaits médiatiquement affichés de la France et du Royaume-Uni.

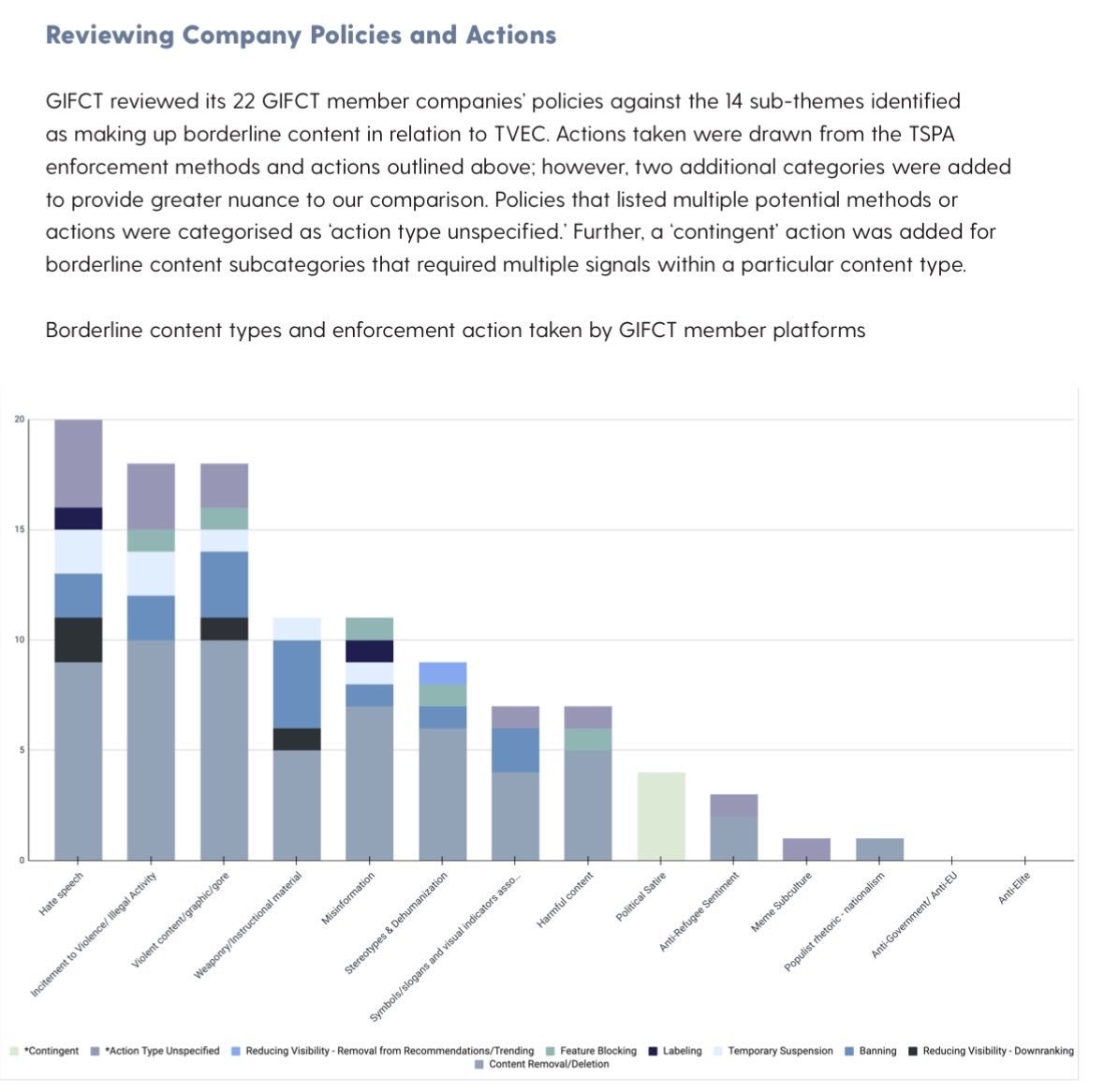

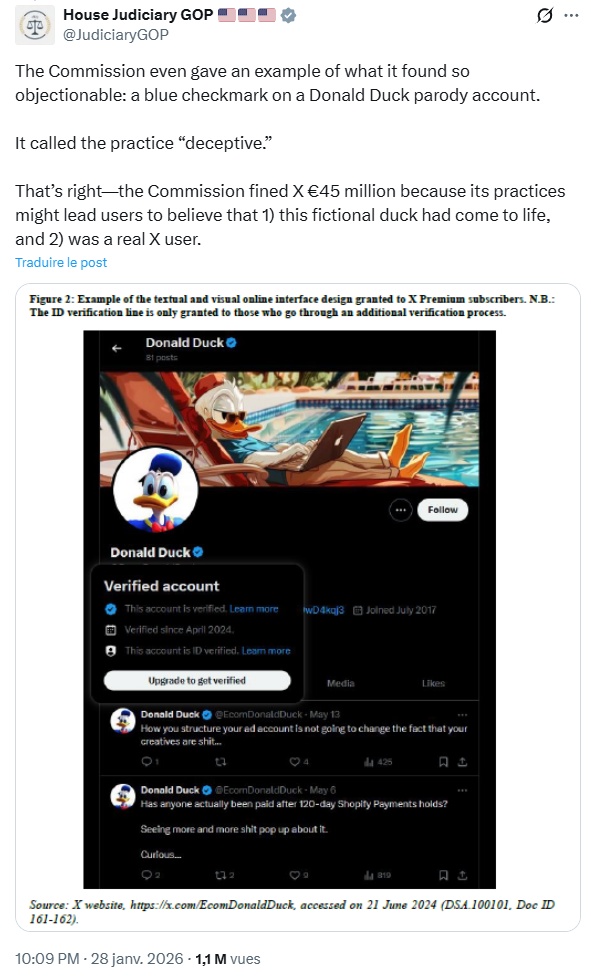

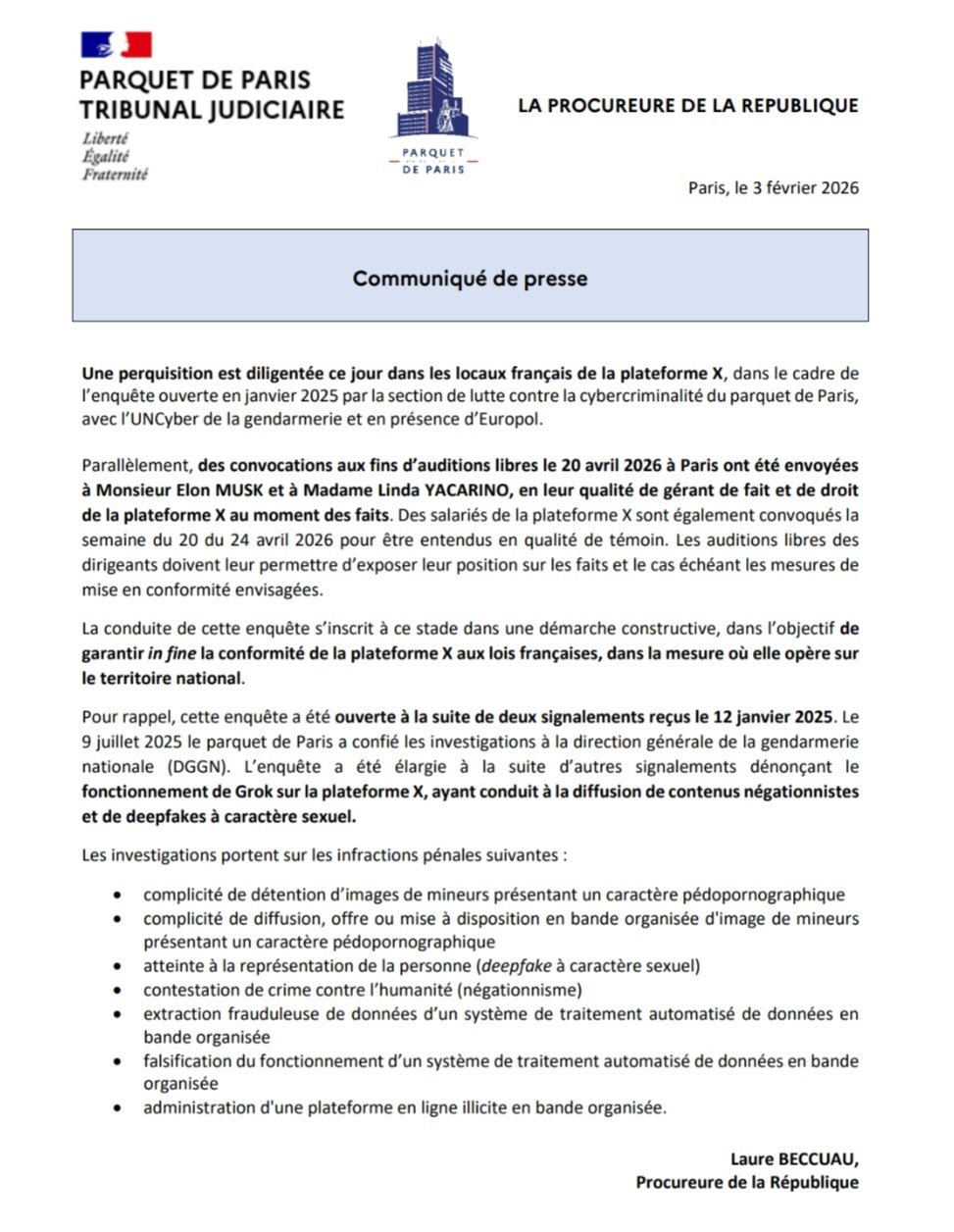

Dans une certaine mesure, ce renforcement de la défense polonaise n’est peut-être pas uniquement un message destiné à la Russie mais peut aussi se voir comme une façon de peser davantage dans les discussions européennes face aux autres pays d’Europe de l’Ouest. C’est probablement la raison pour laquelle les Polonais hésitent de moins en moins à contester les choix politiques de l’Ouest, voire apportent une voix politique clairement dissonante quand il s’agit de lutter contre les mesures les plus liberticides de la bureaucratie européiste : leur récent rejet de Chatcontrol, suivi du refus net du DSA par le président polonais le laissent en tout cas fermement penser.

L’Allemagne, l’Italie et la Pologne montrent un chemin différent de celui que veut emprunter la France : loin d’aplanir les différences, l’Union européenne se « multipolarise » avec un axe Rome-Berlin qui impose un agenda industriel et sécuritaire pragmatique, tandis que la Pologne émerge comme pôle de croissance et de dissuasion.

La France, embourbée dans ses crises internes, son économie anémique et sa classe politique de plus en plus stupide, perd du terrain sans qu’une résolution rapide ne soit visible à l’horizon actuel. L’élection présidentielle de 2027 risque même d’aggraver la situation, au vu de la pitoyable qualité des candidats actuels.

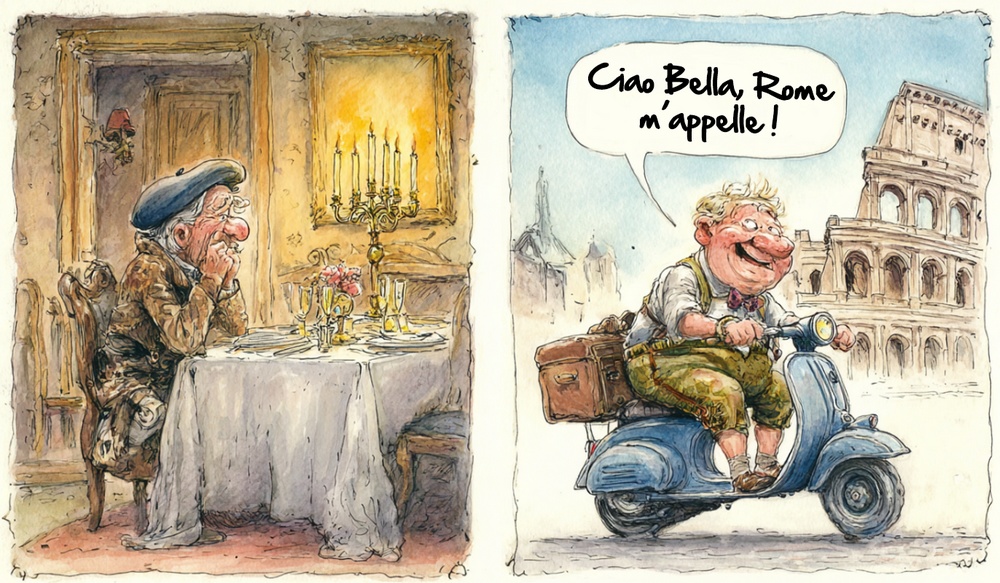

Ce glissement européen n’est pas une franche rupture mais une reconfiguration dans laquelle Berlin pivote vers des partenaires plus alignés sur la dérégulation et la realpolitik et dans laquelle le couple franco-allemand ressemble de plus en plus à un vieux mariage où l’un des deux a déjà refait sa vie à Rome, tandis que l’autre continue de dresser la table pour deux.

Les nations ne déclinent pas d’un coup : elles se réglementent lentement jusqu’à l’atonie. Cette fois-ci, il n’y aura pas besoin de panzer pour qu’un « axe » détruise la France, elle s’en chargera très bien par elle-même pendant que les Polonais, loin de devenir une autoroute entre la Russie et l’Allemagne, pourraient bien devenir un pivot essentiel en Europe centrale.