Translate

7 février 2025

Nicolas Maxime

- 5/2/2025 - Sur les réseaux sociaux, je vois quelques followers qui acclament Trump parce qu'il serait en train de rompre avec le néolibéralisme en augmentant les droits de douane. Pourtant, le protectionnisme commercial n'entre pas en contradiction avec les principes du libéralisme économique.

Les économistes libéraux comme Friedrich List au XIXe siècle ou Maurice Allais au XXe siècle ont défendu le protectionnisme, notamment en période de crise ou pour soutenir l’essor industriel d’un pays. Leur logique repose sur l’idée que des barrières douanières temporaires peuvent permettre de préserver l’appareil productif national face à une concurrence extérieure déloyale ou asymétrique. Ce raisonnement s’oppose au libre-échangisme dogmatique, mais il ne remet pas en cause les principes fondamentaux du capitalisme de marché.

Le protectionnisme de Trump suit cette logique. Loin d’être un rejet du néolibéralisme, il en est plutôt une adaptation pragmatique. À aucun moment, il ne remet en cause la liberté des flux de capitaux, qui restent un pilier central du modèle néolibéral. Il ne cherche pas à protéger le marché intérieur par une régulation plus stricte, ni à encadrer les multinationales américaines. Il ne prône ni nationalisation ni intervention directe de l’État dans l’économie, si ce n’est pour favoriser les intérêts des grandes entreprises privées. Son approche vise avant tout à maximiser la compétitivité américaine dans un cadre globalisé, en usant des droits de douane comme levier de négociation et de pression sur ses partenaires commerciaux.

En ce sens, Trump ne s’oppose pas au néolibéralisme ; il en radicalise certains aspects. Son protectionnisme est un moyen de renforcer la domination des États-Unis dans l’économie mondiale, et non un projet de rupture avec le capitalisme financiarisé et globalisé.

La Taxe Lapin, illustration de l’effondrement du système de soins français

H16

- 7/2/2025 - Chaque année, 27 millions de consultations ne sont pas honorées par les patients qui posent un lapin à leur docteur. C’est scandaleux, c’est intolérable, et c’est pourquoi le gouvernement agit !

Tout le pays l’attendait depuis un moment et enfin, le gouvernement s’est emparé du sujet : la « Taxe Lapin » fait son apparition dans un prochain projet de loi visant à sanctionner financièrement les patients indélicats qui ne se pointent pas à leur rendez-vous médical.

Et déjà, des débats enfiévrés saisissent l’Assemblée puis les rédactions des médias de grand chemin : vite, vite, pour ou contre, le Français, le politicien, l’expert de plateau et le journaliste doivent prendre position et expliquer pourquoi cette (nouvelle) taxe permettra de résoudre (ou non) le douloureux problème des consultations non honorées.

Cela s’agite mais en réalité, cette « Taxe Lapin » est une très belle illustration de la raison pour laquelle le système de soins français s’effondre complètement.

Un constat individuel, quotidien

Et le constat de cet effondrement (qui rejoint celui de la justice et de l’entreprenariat) est visible de façon quotidienne : chaque semaine, la presse fait part de l’une ou l’autre nouvelle consternante sur ce qui se passe par exemple dans les hôpitaux et CHU français.

Ainsi, à Nantes, le CHU enregistre régulièrement des décès dans des zones d’attente qui scandalisent les soignants. Le cas de Nantes n’est pas isolé, loin s’en faut : de mois en mois, on trouve d’autres centres touchés par le même problème, avec l’un ou l’autre patient décédant dans un couloir après des heures (et parfois plusieurs jours) de souffrance sans prise en charge.

Ainsi, récemment, l’hôpital de Langres en Haute-Marne était obligé d’improviser une « chambre » dans un de ses garages. Si cela n’est pas encore complètement le tiers-monde, on se rapproche de celui des Républiques soviétiques dans les années 80.

Et au-delà de la presse, on trouve assez facilement sur les réseaux sociaux des témoignages directs de patients ou de proches qui constatent le niveau parfois plus qu’inquiétant voire scandaleux des services rendus (ou de leur simple absence, dans le pire des cas), depuis les personnes âgées oubliées pendant plus de 10 heures dans les couloirs d’urgences, jusqu’aux témoignages directs ou ceux de médecins et d’infirmières qui arrivent tous à la conclusion d’une perte complète de compétences, de moyens puis de la plus élémentaire dignité dans certains cas.

Tout ceci, au-delà de poser un évident et immédiat problème grave de santé (certains patients décédant de ces conditions déplorables), pose aussi un problème de plus long terme sur le plan financier.

Bien sûr, on pourrait ici évoquer le scandale de la dette de la Sécurité sociale, actuellement estimée à environ 157,8 milliards d’euros à la fin de l’année 2024. Certains noteront ici à raison qu’avec des millions de cartes vitales surnuméraires, l’équilibre financier pose d’autant plus de problèmes.

C’est exact mais le mal est plus profond et finit par ronger le mécanisme même d’assurance maladie : il apparaît de plus en plus clairement que ceux qui payent n’en ont plus pour leur argent, et, pire, n’ont surtout plus rien du tout en échange de cotisations toujours plus lourdes. Ils payent et ne reçoivent juste plus de soins, comme l’illustre ce témoignage récent.

Cet effondrement n’est pas qu’une question de perception : bien sûr, des millions de personnes sont encore prises en charge, des millions de malades et de blessés sont encore régulièrement guéris dans le pays, et heureusement. Cependant, le ratio de problèmes rencontrés dans la distribution des soins ne cesse de croître, la qualité moyenne de ces soins baisse, le temps moyen pour les obtenir augmente de façon alarmante (certains spécialistes demandent plusieurs mois de délais ce qui peut s’avérer fatal pour le patient)… pour un coût global toujours en hausse, tant pour la société que pour le particulier.

Un constat statistique

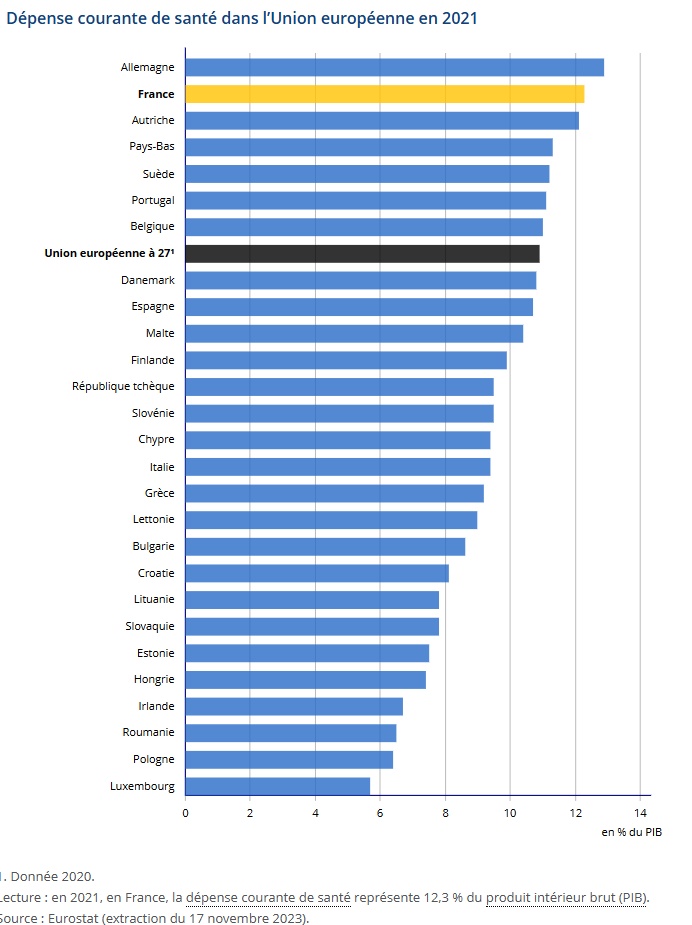

Cela se traduit d’ailleurs dans les chiffres : si, au début du XXIe siècle, la France caracolait facilement en tête pour la qualité de son système de soins, ses résultats actuels le placent au mieux dans le ventre mou de l’Europe, loin du sommet.

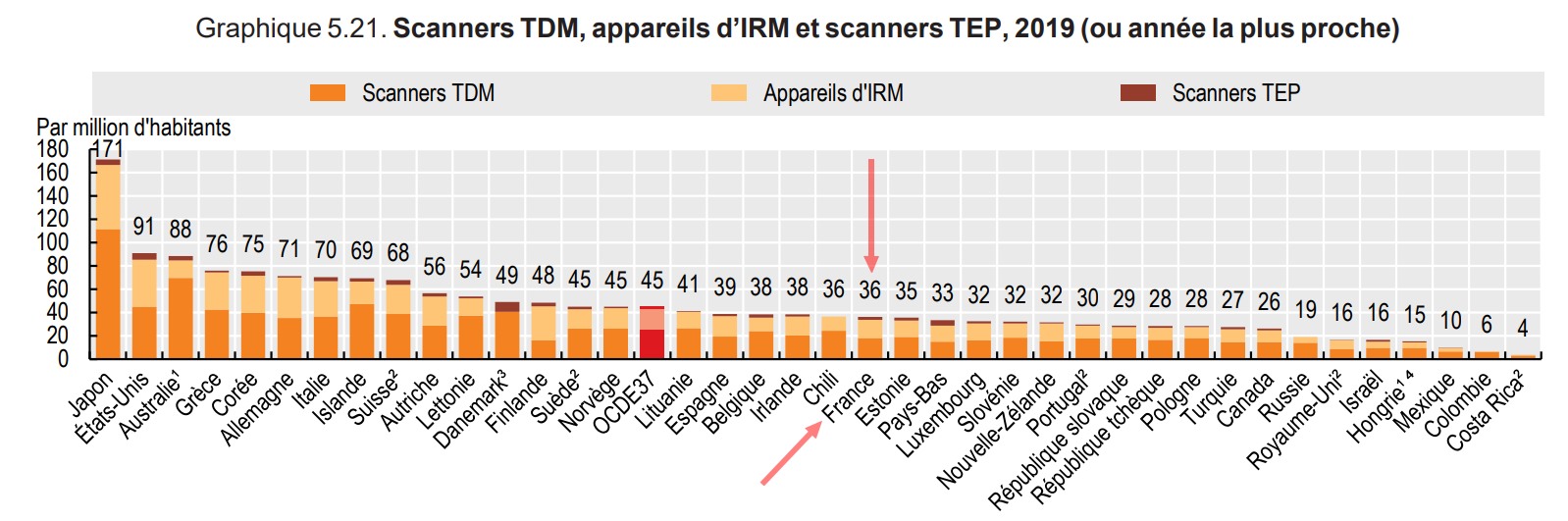

En matière d’imagerie par exemple, la France est assez clairement à la traîne ce qui, pour un pays qui dépense quasiment le plus par rapport à son produit intérieur brut, laisse plutôt songeur.

Cela se traduit par exemple par des délais d’attente élevés pour de l’imagerie médicale : 30 jours en moyenne pour une IRM (20 en Île-de-France, mais 70 en Pays-de-la-Loire) et lorsqu’on épluche les raisons de ces longueurs et de ce sous-équipement, on retrouve toujours les mêmes racines : une bureaucratie délirante qui échappe maintenant à tout contrôle.

Paperasserie infinie pour les autorisations et les normes, coups de tampons rageurs et cerfas à gogo pour chaque acte, collectivisation de tout ce qui peut l’être, multiplication de procédures pour justifier l’existence de certains postes et certaines administrations, tout est fait pour engluer la machine dans l’époxy bureaucratique.

Des raisons bien connues

En 20 ans, le système français de soins s’est complètement effondré.

Du côté financement, on observe un effet ciseau tragique : d’un côté, la population vieillit et s’appauvrit ce qui augmente mécaniquement les besoins de soins. De l’autre, l’immigration récente composée essentiellement de populations à faible capacité d’intégration et de valorisation sur le marché du travail local, et dont une partie vient aussi pour les soins. Le nombre global de cotisants diminue, celui des bénéficiaire explose à la hausse et comme la couverture est collective, les finances sont incapables de faire face.

Du côté de la productivité, elle a été consciencieusement rongée par l’effet règlementaire avec une bureaucratie galopante qui s’est largement accrue à la création des ARS (2009), des limitations diverses (environnementales, normatives, financières, politiques) à l’installation des machines, des praticiens, des établissements, et enfin par la captation du marché bureaucratisé à mort et lourdement paperassier par les seuls groupes suffisamment gros, capables d’investir et d’avoir le temps pour éplucher ces normes. Ceci aboutit à une concentration capitalistique typique du capitalisme de connivence : il est plus rentable d’acheter le législateur que de s’adapter à la loi, et ces derniers ont donc tout intérêt à créer des barrières légales et normatives délirantes pour empêcher la concurrence de survivre.

Et la Taxe Lapin, alors ?

Quant à la Taxe Lapin évoquée au début de cet article, elle n’est que l’illustration du mal profond qui ronge un système collectiviste : toute la responsabilité des patients a été soigneusement retirée. Ils n’ont qu’un rapport lointain avec ceux qui payent pour les soins. Comme il n’y a plus de lien entre ce qu’on paye et ce qu’on reçoit, la Taxe Lapin n’aura qu’un effet marginal.

Du côté des soignants, ils ne sont plus responsables des budgets, des dérives, de la gestion même de leurs horaires ou de leur productivité. L’administration s’en charge et le fait fort mal. Comme elle n’est jamais sanctionnée, cela continuera donc ainsi.

Tous les systèmes collectivistes (et le système de soins français en est un, typique) favorisent toujours le phénomène du passager clandestin, l’irresponsabilité des acteurs et se terminent tous, systématiquement, par une seule issue : la faillite.

6 février 2025

Jonathan Sturel

La grande erreur, volontaire, des «fact-checkers» sauce Mendès France, Rudy Reichstadt, Julien Pain et compagnie, c'est de penser qu'une information n'est vraie que s'ils en ont eux-mêmes connaissance, c'est-à-dire, méthodologiquement, s'ils ont pu en vérifier l'existence dans un document officiel, une note officielle, un communiqué ministériel par exemple.

Tant qu'une chose n'apparaît pas dans ce circuit-ci, ils considèrent que l'information n'est pas exacte.

Ce qui explique que depuis des années, les «fact-checkers» servent à ce point la soupe aux autorités en place puisque leur véritable métier et seul rôle dans la Cité consiste à lire et à approuver automatiquement la communication de ces autorités, avant de leur donner l'onction journalistique destinée à faire passer une décision politique par définition discutable en réalité factuelle par définition indiscutable.

Le fact-checking, qui signifie «la vérification des faits» est donc forcément autre chose que ce que font les «fact-checkers» cités plus haut. Eux ne font que de la lecture de communiqués officiels, sans vouloir savoir si le contenu de ces communiqués est conforme à la réalité ou non.

Cette façon de faire les conduit inévitablement à passer à coté de tout ce que les autorités en place pourraient être susceptibles de masquer, de cacher, d'oblitérer par intérêts politiques ou pour des raisons stratégiques. Le vrai métier d'un vérificateur devrait être d'éplucher chaque mot, chaque décision d'un pouvoir en place pour aller chercher, dans l'interligne, tout ce que ce pouvoir a dissimulé par intérêts politiques.

Au lieu de cela, non seulement nos célèbres «fact-checkers» ne font pas ce travail mais, plus grave encore, ils accusent quiconque le fait à leur place d'être complotiste, ce qui en quelque sorte boucle la boucle et les installe définitivement dans la sphère d'influence non de la vérité mais des pouvoirs politiques.

Or contrairement à ce que veulent faire croire ces gens : oui les politiques mentent, oui ils dissimulent, oui ils interprètent et oui ils peuvent prendre des décisions en fonction d'inquiétudes tactiques, personnelles, carriéristes ou judiciaires.

Le crime des «fact-checkers» est d'être en partie parvenu à installer une réalité alternative dans laquelle les pouvoirs politiques sont automatiquement disculpés, où ils sont par avance et quoi qu'ils fassent des «diseurs de vérités» dont on ne peut pas douter de la parole, sauf à sombrer dans le complotisme.

Jean-Dominique Michel

- 9/2/2025 - La question des genres au sein de l’espèce humaine est très simple : il y a les hommes (« males » en anglais), les femmes (« females ») et les anomalies.

Les personnes relevant de cette dernière catégorie ont droit au plein respect de leur dignité et de leurs droits et de n’avoir, évidemment, à subir aucune discrimination d’aucune sorte.

Chaque adulte est par ailleurs libre de vivre son engagement affectif et sa sexualité comme il l’entend dans le cadre de relations librement consenties et excluant les mineurs.

C’est pourtant pas compliqué !!!

LE SORTILEGE DE LA DAME PIPI EN VESTE VERTE

Gabriel Nerciat

- 6/2/2025 - Au début, cela m'a paru très étrange, et j'ai d'abord pensé à une illusion saugrenue perversement entretenue par le hasard.

Mais aujourd'hui, je suis bien obligé de constater que c'est réel.

Depuis quelques semaines, dès que je vois Marine Tondelier quelque part ou que j'entends le son de sa voix à la radio, j'ai automatiquement envie de pisser.

Je ne sais pas pourquoi, mais la scansion exaspérante de ses phrases ainsi que l'intonation aigrelette qui sourd de ses cordes vocales agissent avec la rapidité de la foudre sur ma vessie.

L'autre jour, en allant faire des courses non loin de chez moi, je suis tombé sur elle dans une émission de France Inter, et j'ai dû filer au tabac du coin avec la vélocité d'un nouveau Mimoun pour éviter d'uriner dans ma culotte avant de devoir commander au comptoir un café serré (qui m'a donné encore plus envie de pisser).

Hier, rebelote : elle était l'invitée d'une émission de débat sur BFM-TV, et pendant la bonne demi-heure durant laquelle elle pérorait de façon inconsidérée face au machinal Maxime Switek, j'ai dû aller au moins trois ou quatre fois me soulager aux toilettes.

Dès qu'elle est partie pour céder la place, je crois, à Laure Lavalette, députée RN de Toulon, c'était fini. J'ai beau eu me désaltérer jusqu'à plus soif, je n'ai plus pissé une seule fois avant que le sommeil vienne me cueillir.

Heureusement, d'ailleurs, que pendant la nuit je n'ai pas rêvé d'elle ; je n'ose imaginer ce qui se serait produit.

Je viens de lire à l'instant, sur un fil FB, qu'un professeur de philosophie aimait à prétendre que philosopher, c'était rendre raison.

Ma foi, je ne suis pas vraiment philosophe, même si j'ai fait jadis à la Sorbonne trois ans d'études de philosophie, mais je n'arrive pas à rendre raison de cette causalité baroque.

Pourquoi donc cette élue écologiste parfaitement inepte est-elle capable d'interférer à distance avec les sécrétions intimes de mon corps ?

Franchement, j'aimerais bien le savoir.

Est-ce que cette insupportable et funeste dame pipi, pour qui je n'ai jamais voté et qui est entrée dans ma vie avec les récentes mésaventures du NFP, va darder sur moi éternellement ce sortilège des plus handicapants ?

Je l'ignore.

En attendant, il faut laisser tomber les eaux, comme disait un personnage féminin de Montherlant.

Réchauffement climatique ou pas, c'est encore ce que la nature (la mienne ou celle que l'on voit à l'œuvre dans le monde) fait de mieux.

Qu'on en finisse

Anne-Sophie Chazaud

- 6/2/2025 - Il m'est devenu totalement impossible de m'intéresser dans le détail à la politique française. Pour la première fois depuis que j'ai l'âge de m'y intéresser (passion que j'avais développée très précocement), je ne sais même pas qui gouverne ce pays, j'ignore les noms des ministres et je ne me souviens que ponctuellement et accidentellement, tous les 15 jours environ, du nom du Premier ministre.

J'ai éprouvé entre les deux tours des dernières élections législatives un sentiment de faille très profonde, une cassure, un peu comme en amour vous savez, j'ai compris de façon quasiment physique combien la situation de ce pays, qui demeure ma patrie – tant il est vrai que l'on n'en a qu'une dans la mesure où c'est étymologiquement la terre de nos pères – était totalement pourrie à des niveaux de profondeur que n'avais pas soupçonnés, et Dieu sait pourtant que je n'étais pas particulièrement optimiste.

Lorsque j'ai vu des gens se prétendant de gauche et défendant supposément les classes populaires voter pour ceux-là mêmes contre lesquels ils avaient manifesté pendant des mois, lorsque j'ai vu la droite la plus répugnante et larvesque du monde voter aux côtés de repris de justice, d'anciens dealers et autres semi-débiles encombrant désormais l'aile gauche de l'Assemblée, j'ai vraiment visualisé le degré de corruption au sens matériel, de putréfaction auquel ce pays était parvenu. C'est ce que j'appelle désormais le devenir-compost de la France, et un peu plus généralement de l'Europe.

Depuis ces élections, j'ai éprouvé sans même le décider une sorte de sentiment de sécession : j'ai fait sécession d'avec, non pas ma patrie, mais d'avec ce peuple de mougeons qui finit par tout à fait me répugner et dont je me dis désormais à chaque fois qu'il lui arrive les mille et une conséquences néfastes et prévisibles que son attitude grégaire ne manque pas d'occasionner, qu'il n'a décidément que ce qu'il mérite.

À présent, le monde est entré dans une nouvelle phase absolument passionnante, les contours de la géopolitique se redessinent, de vrais chefs dirigent de vrais pays, de vraies dynamiques sont enclenchées, exaltantes et révolutionnaires, aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Russie, dans les Brics, partout les choses deviennent passionnantes.

L'Intelligence artificielle définit le cadre technologique de notre future projection épistémique et anthropologique, tandis que la relance de la conquête spatiale redéfinit notre projection dans l'univers.

Bref, le monde vit probablement l'une de ses périodes les plus passionnantes, et pendant ce temps, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, la France, dirigée par une espèce de couple interlope et des ministres que personne ne connaît, se retrouve à fouiner dans vos poubelles sous peine de verbalisation et à vous indiquer combien de fois vous aurez désormais le droit de laver vos slips (tout ceci avec votre argent et donc avec votre consentement), tandis que la gauche municipale a engagé la chasse aux pauvres dans ses nouvelles ZFE, les Zones Fascistes Effectives.

Au regard de la passionnante révolution mondiale qui s'opère, il me semble que la France sera le dernier bastion-refuge de tout ce contre quoi les peuples du monde entier désormais se révoltent, et les poubelles et slips sales fournissent me semble-t-il une excellente métaphore de l'endroit-même d'où désormais parle ce pays.

Les discours maniaques et obsessionnels sur le développement durable (que personne n'était obligé d'aborder par le biais anti-science et décroissantiste) au nom duquel l'on établit la ségrégation d'avec les pauvres et l'on fouille dans vos slips, constitue le dernier bastion, le refuge ultime du totalitarisme dit "progressiste" (les guillemets s'imposent tant il s'agit en réalité de s'arc-bouter sur une vision paléolithique et archaïque de l'humain et encore, l'homme du paléolithique avait-il probablement bien plus d'audace...), dont les jours sont toutefois comptés et dont nous contemplons l'effondrement dans le monde entier avec délice.

Je m'interroge pour ma part sur la maladie mentale collective dont souffrent les Français pour supporter un tel abaissement, moral, matériel (la saleté partout), intellectuel, informatif/médiatique, une telle régression. Songez que ce peuple tolère un ministre de l'Économie déclarant sans être chassé sur le champ que les entreprises nationales devront accepter je cite d'être "moins rentables"..., tandis qu'une opposition constituée de vers de terre collabos accepte un énième budget de racket fiscal délirant. Le processus de pourrissement est partout, l'agonie est interminable.

J'ignore jusqu'à quand les Français vont continuer de courber aussi ridiculement l'échine mais j'espère que durant tout ce temps, la grotte où se déroule leur hibernation est bien confortable, dotée d'internet (ça aussi, il faut en profiter car ils le régimenteront également).

Vraiment, comme disait Louis-Ferdinand Céline, qu'on en finisse.

5 février 2025

LES RÉVOLUTIONS DE DONALD TRUMP

Natalia Routkevitch

- 5/2/2025 - « L'État centralisé, avec son autorité abstraite, accorde peu d’importance aux particularités locales. Il cherche l’uniformité dans la loi, le commerce et la culture, érodant ainsi les traditions qui donnent un sens à l’existence humaine. La véritable liberté ne peut perdurer dans un tel système, car elle repose sur l’autonomie des communautés, et non sur les diktats de bureaucrates éloignés. »

Cette phrase appartient à l’écrivain américain Allen Tate, qui l’a prononcée dans un article du recueil emblématique I'll Take My Stand (1930), manifeste de douze intellectuels du Sud des États-Unis critiquant l’expansion du contrôle de l’État moderne, les excès de l’industrialisation et du consumérisme, ainsi que l’uniformisation des modes de vie. Ils y plaidaient pour la décentralisation, la liberté individuelle, la préservation des traditions culturelles locales et du mode de vie rural. Ce manifeste constitue l’une des expressions les plus marquantes de la pensée des Southern Agrarians (Agrariens du Sud), qui défendaient l’héritage confédéré et les principes fondateurs de la Confédération américaine.

Parmi les soutiens actuels du Parti républicain et du tandem Trump-Vance, nombreux sont ceux qui voient en eux des défenseurs de traditions profondément ancrées dans l’histoire des États-Unis : la liberté face au pouvoir centralisé, le droit au port d’armes, l’attachement à l’éthique protestante et la préservation de l’identité locale. Pour les mouvements antifédéralistes et conservateurs, l’État bureaucratique et « thérapeutique » est perçu comme une tumeur cancéreuse, et ceux qui le renforcent sont qualifiés de « communistes ». Comme les auteurs de I'll Take My Stand, ils expriment la méfiance vis-à-vis des intellectuels progressistes, des institutions fédérales et des élites industrielles.

Trump et, plus encore, J.D. Vance ont cherché à séduire cet électorat. Dans son livre Hillbilly Elegy (adapté en série), Vance cite d’ailleurs I'll Take My Stand comme une source d’inspiration. Il insiste sur la nécessité de promouvoir l’autonomie et la mobilité sociale tout en réhabilitant les valeurs traditionnelles. Il déplore la disparition de repères essentiels tels que le travail, l’honneur et la discipline au sein de la classe ouvrière américaine, met en avant l’importance de la culture et de l’identité collective, et appelle à concilier traditions et exigences du monde globalisé et technologique.

C’est là que réside toute l’ambiguïté de la posture républicaine.

« Aujourd’hui, la plus grande menace pour la démocratie américaine, c’est la Big Tech », déclarait Vance en 2022 sur Fox News, dénonçant le pouvoir excessif des géants du numérique. Pourtant, cela ne l’empêche pas de collaborer avec des figures influentes du secteur. Il ne rejette pas la technologie en soi, mais estime qu’elle doit servir à construire une société plus conservatrice. Il soutient des initiatives visant à renforcer l’autonomie des individus et des communautés locales et considère – ou feint de considérer – la technologie comme un outil qu’on peut utiliser pour le rétablissement des valeurs qui lui sont chères.

Or, la technologie et la grande entreprise obéissent à leur propre logique de développement, bien éloignée des idéaux de l’Amérique profonde. Et la métamorphose de l'État-Léviathan en un monstre différent ne se fait pas au profit de l'autonomie locale ni de la restauration des valeurs traditionnelles.

La révolution conservatrice ?

Beaucoup ont vu en Trump un rempart contre les dérives wokistes, au point d’être subjugués par une gratitude démesurée pour avoir bousculé les dogmes déconstructionnistes et réaffirmé des évidences de bon sens. Ses simples mots sur l’existence de deux genres (et non 56) ont provoqué un immense soulagement, comme si le brouillard toxique du politiquement correct et de la censure s’était dissipé pour de bon.

Mais si le libéralisme globaliste a perdu une bataille, il n’a pas perdu la guerre. Trump a été élu avec une large majorité, mais près de la moitié des Américains restent dans le camp adverse. L’Europe, où cette idéologie est profondément ancrée dans les fondements de l’Union européenne, est particulièrement désemparée. Ce séisme politique ne fera qu’exacerber les tensions.

Néanmoins, les élites économiques qui font aujourd’hui allégeance à Trump en dénonçant le wokisme, l’inclusivité, le fact-checking et la discrimination positive n’hésiteront pas à retourner leur veste dès le retour des démocrates. Ce ne sont peut-être que les Cent-Jours de nos Gérard de Villefort du grand business.

Mais l’essentiel est ailleurs : malgré sa rhétorique sur les valeurs traditionnelles, Trump n’est pas un conservateur et n’a pas d’agenda véritablement conservateur. Son discours sert de paravent à un projet bien plus ambitieux : la transition vers la Corpocratie.

Quelques jours après leur prise de fonction, le duo Musk-Trump a incité massivement les fonctionnaires fédéraux à démissionner. Il s’agit là d’une marche ultralibertaire visant à accélérer la démolition de l’État classique pour instaurer un « État-Entreprise ». Cette dynamique est portée par les grandes multinationales et le capitalisme des plateformes, en particulier les géants du numérique.

Pour Elon Musk et d’autres figures du capitalisme numérique, les politiques identitaires ne sont qu’un gaspillage de ressources. Ils ne cherchent pas à restaurer un ordre ancien, mais à instaurer un ordre nouveau, fondé sur l’efficacité économique. À leurs yeux, l’agenda progressiste est une impasse. Pour que l’Amérique redevienne une puissance dominante, il faut en finir avec ces entraves inutiles. Ce n’est pas une question de valeurs traditionnelles, mais de gestion rationnelle du capital.

Ce modèle repose sur un libertarianisme radical et la doctrine de « l’État minimal » : réduction de la « charge de l’État », baisse des impôts (en particulier pour les multinationales), diminution des dépenses sociales, et un État réduit à une fonction de « veilleur de nuit » (minarchisme). Il s’accompagne d’une vision d’un « État dans un smartphone », où les services publics seraient entièrement privatisés et digitalisés.

À long terme, des institutions essentielles comme la santé publique ou la défense civile pourraient être totalement supprimées, tandis que l’éducation, la médecine, la justice, la recherche et les douanes se verraient gérées de manière privée. Dans ses formes les plus extrêmes, même le service de police pourrait devenir privé.

Dans cette optique, ce à quoi nous assistons, ce n’est donc pas une révolution conservatrice, mais comme exprimé par certains observateurs, une « seconde révolution bourgeoise » ou une « révolution contre le politique ». La première révolution a eu lieu au XVIII siècle contre les privilèges féodaux et les entraves venant du pouvoir monarchique. La seconde révolution se fait contre la démocratie en tant que telle (R. Belkovitch).

L’État-Entreprise

Dans Le Temps de l’État-Entreprise (2016), Pierre Musso définissait le Politique comme la fiction articulant la souveraineté sur la communauté et assurant la liaison entre la société civile et les institutions pour maintenir la cohésion sociale. Il voyait en Trump, Macron et Berlusconi les figures pionnières de l’État-Entreprise, catalysant la transition vers une corpocratie et l’avènement du pouvoir des grandes corporations transnationales. Les qualifiant d'« anti-politiques en politique », il démontrait que l’État et l’entreprise ne sont plus séparés, mais fusionnent en une entité hybride, mêlant régulation publique et logique capitaliste.

Quelle est l’idéologie ou le credo de Trump ? Selon Musso, c'est avant tout le credo managérial de l’efficacité, qui est fondamentalement anti-politique. L’État n’est plus un simple régulateur ou garant du bien commun ; il devient un acteur économique direct, adoptant les pratiques managériales des grandes entreprises. La technicité, dans ce cadre, est présentée comme une réalité neutre et objective, aveugle à toute dimension civilisationnelle. Sa seule vérité réside dans l’action efficace. L’utilité économique du politique se substitue à sa légitimité. Le gouvernement doit désormais être dirigé et géré comme une entreprise.

Elon Musk s’impose aujourd’hui comme un acteur politique mondial, intervenant sur tous les sujets et suscitant à la fois stupéfaction et indignation. Cette situation découle naturellement de l’emprise croissante des entreprises sur l’État, progressivement corrompu et soumis à leur logique.

L’économiste John K. Galbraith, en parlant, il y a une vingtaine d’années, de l’alliance entre l'État et les grandes entreprises, soulignait cette mutation : l’État-prédateur est une post-démocratie régie par les intérêts des lobbies et de la classe prédatrice composée de cadres supérieurs d’entreprises. Cette nouvelle oligarchie a décidé de s’emparer de l’État pour le gérer en fonction de ses besoins propres. Loin de limiter l’emprise du gouvernement sur l’économie, l’État-prédateur vise à l’approfondir, détournant ainsi l’action publique et les fonds publics au profit d’intérêts privés. Si le discours officiel reste libéral, c’est précisément pour masquer cette forme perverse d’étatisme mise au service des grands groupes.

Comment s’opère cette conquête ?

En exploitant les sentiments antigouvernementaux profondément enracinés, les élites actuelles et leurs alliés de la Big Tech accélèrent l’avènement de la Corpocratie, un État-Entreprise remplaçant l’État-Léviathan. La rhétorique « antisystème » séduit les laissés-pour-compte de la mondialisation, mais elle ne fait que substituer une bureaucratie à une autre – celle des « managers efficaces » et des dirigeants de grandes entreprises.

Portée par un discours populiste, la campagne électorale rallie un large électorat, tandis que la nouvelle classe dirigeante justifie son ascension par la nécessité de combattre le « Léviathan étatique ». Jugée inefficace, l’ancienne bureaucratie est démantelée et remplacée par des « managers performants » issus du secteur privé, dont les rémunérations explosent sous prétexte d’efficacité et de transparence.

À mesure que les grandes entreprises prennent le pas sur l’État, les inégalités se creusent : une minorité privilégiée accapare l’essentiel des richesses, tandis que la majorité voit ses intérêts relégués au second plan.

Il y a quelques années, le géographe américain Joel Kotkin mettait en garde contre une nouvelle tyrannie oligarchique dominée par les milliardaires de la tech. Selon lui – et d’autres, comme Yanis Varoufakis, auteur des Nouveaux serfs de l’économie (2024) – le capitalisme classique a cédé la place à un « techno-féodalisme » où une poignée de nouveaux seigneurs exerce un pouvoir démesuré. Aux États-Unis, cinq entreprises détiennent la majeure partie du capital, tandis qu’une poignée de magnats de la tech, âgés en moyenne d’une quarantaine d’années, possèdent des fortunes de plusieurs dizaines de milliards de dollars. « Nous devrons vivre sous leur influence toute notre vie », avertissait Kotkin.

Ce bouleversement s’explique par la mondialisation et la financiarisation de l’économie. La délocalisation industrielle vers la Chine a coûté 1,5 million d’emplois au Royaume-Uni et 3,4 millions aux États-Unis, affaiblissant les classes moyennes, autrefois pilier du capitalisme libéral.

Dans The Coming of Neo-Feudalism (2016), Kotkin déplorait également l’alliance de ces féodaux tout-puissants avec le « clergé intellectuel » wokiste. Il plaçait quelques espoirs dans une nouvelle génération de jeunes conservateurs – tels que Josh Hawley, J.D. Vance ou Marco Rubio – qu’il considérait capables de défendre les classes populaires tout en s’opposant à la révolution culturelle de la gauche. Dans un article récent du Figaro, il se réjouissait de la scission de l’oligarchie en deux camps, estimant qu’elle forcerait les élites à nouer des alliances au-delà de leur propre cercle et à prendre en compte les intérêts de la classe moyenne, au cœur des slogans électoraux.

Ses espoirs sont-ils fondés ?

Les nombreuses promesses faites aux ouvriers, aux cols bleus et aux hillbillies déclassés par la mondialisation seront-elles tenues ? C’est précisément sur leur soutien que Trump et Vance ont bâti leur stratégie électorale.

American dream

On ne peut nier que Trump nourrit une certaine nostalgie pour l’âge d’or de l’Amérique, ni ignorer qu’il incarne et ravive certains de ses mythes fondateurs. C’est le mythe du self-made man, celui de la frontier toujours repoussée, d’une modernité sûre d’elle et conquérante, d’un progrès technique sans limites et d’un messianisme fier. Trump rêve des années 1960-1970, d’un « âge doré américain » qu’il voudrait restaurer.

Mais dans leur version 2.0, ces mythes sont profondément déformés. L’Amérique n’est plus la même, le monde non plus. La mobilité sociale est faible, la classe moyenne menacée. Trump n’est pas un self-made man, quoi qu’il en dise. Aujourd’hui, repousser la frontier, est-ce envahir le Canada ou le Groenland ? Est-ce conquérir l’espace à coups de projets privés portés par les ambitions personnelles de milliardaires ?

Il y a une cinquantaine d’années, le monde occidental a connu un bouleversement majeur, bien que passé inaperçu. Et comme le dit le dicton, il est impossible de reconstituer la viande une fois hachée.

« L’idée du progrès est la plus morte des idées mortes », écrivait déjà Lewis Mumford en 1932, et le siècle qui a suivi lui a donné raison. Désormais, le progrès rime davantage avec précipitation vers la catastrophe, avec un hédonisme égoïste et irresponsable. Quand on parle de progrès, on pense à Don’t Look Up.

Derrière les discours nostalgiques de Trump et Vance, qui résonnent chez une partie de l’électorat, se profile une Amérique bien différente. Dans cette nouvelle réalité, les hillbillies risquent de rester aussi marginalisés que dans l’ouvrage éponyme de J.D. Vance.

Tout laisse croire que les oligarques du XXIᵉ siècle, fascinés par la technologie et le transhumanisme, se montreront indifférents aux questions de démographie, de mobilité sociale et de pauvreté. Bien plus éloignés du peuple que les industriels d’autrefois, ils se distinguent par une ignorance historique et culturelle frappante, qui, selon Kotkin, les rend plus dangereux que l’ancienne aristocratie.

L’influence des oligarchies modernes est accrue grâce à la technologie, qui leur confère un contrôle toujours plus grand sur nos pensées, nos lectures et nos écoutes. Henry Ford et Andrew Carnegie n’étaient pas des gentils, mais ils ne dictaient pas notre façon de penser. Une tyrannie appuyée sur la technologie ne peut être défaite, disait Aldous Huxley.

L’ignorance – si ce n’est l’indifférence – envers les enjeux historiques et culturels va de pair avec un autre trait propre aux dirigeants qui administrent leur État comme une entreprise : le décisionnisme. Ce mode de gouvernance autoritaire repose sur des décisions tranchées, prises sans égard pour les conséquences à long terme. Intelligence artificielle, cryptomonnaies, fiscalité, licenciements massifs de « bureaucrates inutiles »… Autant de mesures dans l’air du temps, rentables à court terme. Et après ? Qui s’en soucie ?

La politique est saisie par l’Entreprise. Dans la start-up Nation, l’État, les corps intermédiaires et les assemblées sont perçus comme des freins à l’efficacité – des obstacles à éliminer.

Une gouvernance résolument anti-politique s’installe.

L’Empire du Management

La corpocratie apparaît comme l’aboutissement du post-capitalisme contemporain, une mutation profonde et fascinante, rendue possible – voire inévitable – dans une société éclatée, celle des individus atomisés, qui a pris forme il y a une cinquantaine d’années avec l’effondrement du cadre religieux.

Cet effondrement lui-même s’inscrit dans le prolongement de l’évolution politique occidentale, que Pierre Musso résume en trois décapitations successives : celles de Dieu, du Roi et du Peuple.

Il en résulte une dissolution du symbolisme, un renoncement à l’incarnation d’origine théologique, et la disparition du grand mystère de la religion politique. La question du "pourquoi" a été supplantée par celle du "comment", entraînant un aplatissement du politique et l’avènement d’un homme unidimensionnel.

Le vide laissé par la mise entre parenthèses du questionnement métaphysique – relégué à la sphère privée – n’a pu être comblé que provisoirement par des artifices techniques. L'animal artificiel de Hobbes, ce monstre mécanique qu’est l’État, ainsi que l’illusion de la Nation, n’ont été que des substituts fragiles, voués à l’obsolescence programmée.

La substitution de la représentation à l’incarnation n’a pas produit les résultats escomptés. La société se fragmente, faute d’une finalité supérieure qui en assurerait la cohésion.

« Le "clou symbolique" est défaillant : la politique ne parvient plus à relier les fins et les moyens, le pourquoi et le comment, la foi et la loi », écrit Pierre Musso.

Dans la conclusion du « Temps de l’État-Entreprise » il résume ainsi la problématique fondamentale liée à l’avènement de l’État-Entreprise :

« Le rideau tombe. La forme vide de la raison a triomphé. Le technicisme s’est abattu. La surrationalité s’impose à l’Occident. L’homme est gouverné par une seule mesure. La fonction symbolique du politique est en cours de migration vers la Grande Entreprise, sans territoire et globalisée. De décapitation en décapitation – des dieux, de Dieu, du Roi, du Peuple et enfin de la représentation elle-même – il ne reste qu’une seule tête politique, télé-réelle : celle du chef, faiseur de miroirs présentés aux citoyens-téléspectateurs-consommateurs-électeurs.

Berlusconi, Trump et Macron théâtralisent le corps du chef, la représentation-miroir, le double corps du souverain-manager, l’État-Entreprise, l’anti-politique en politique, et finalement la contestation de la religion politique sécularisée par la religion industrielle désécularisée.

Depuis le milieu du siècle des Lumières, la phobie libérale de l’État ne cesse de s’amplifier, et l’industrialisation l’a poussée à son paroxysme dans la recherche d’une marginalisation, d’une extinction, voire d’une aboliton. La religion industrielle séculière domine à son tour la religion politique, qui s’était imposée entre le XVIᵉ et le XVIIIᵉ siècle contre l’Église. La grande entreprise, devenue Corporation et même surcorporation transnationale, diabolise et pousse sa concurrente, l’institution étatico-politique, vers la marginalité, en la soumettant au paradigme cybernétique et au dogme managérial au nom de la rationalité ultra-techniciste.

Si l’État est exclu, la Corporation peut-elle devenir le nouveau Tiers garant (le « pourquoi ? ») indispensable à la structure ternaire qui fait tenir toute société ? Crée-t-elle de nouvelles divinités technoscientifiques susceptibles de jouer le rôle symbolique de garant ?

Que deviendra la conscience humaine si son pouvoir explicatif est dépassé par l’IA et que les sociétés ne sont plus en mesure d’interpréter le monde dans lequel elles habitent ? »

Le bruit et la fureur

La géopolitique de la corpocratie s’oppose aux approches traditionnelles, fondées sur des valeurs ou des intérêts nationaux à long terme. Vraisemblablement, l’avenir de la politique étrangère américaine sera de plus en plus déterminé par les intérêts des multinationales – les véritables bénéficiaires des transformations en cours.

À l’international, la révolution trumpienne agit avant tout comme un catalyseur de la destruction de l’ancien monde. Elle accélère les processus de déstructuration et pousse chaque acteur à clarifier sa position, à définir son essence, à révéler ses intérêts vitaux et ce pour quoi il est prêt à se battre. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Union européenne se retrouve désemparée : dépourvue d’une identité propre (si ce n’est celle de tolérer toutes les identités), elle peine à formuler un intérêt commun, si ce n’est la volonté tacite de ne pas avoir à décider, de ne pas grandir, de rester dans le « monde d’avant ». Les déclarations grandiloquentes de ses dirigeants ne convainquent personne. Qui, en Europe, est prêt à sacrifier son pouvoir d’achat pour des « valeurs européennes » ? Quelles sont d’ailleurs ces « valeurs européennes », à part un attachement à un pouvoir d’achat relativement élevé, garanti pendant des décennies par le coût très modéré de la protection américaine, des ressources russes et des importations chinoises ?

Tout cela est fini, ou sur le point de l’être. Le réveil est brutal.

L’effondrement fracassant du système international et de ses institutions, qui se déroule sous le regard médusé des alliés américains et mi-amusé des autres, qui ne vivent pas aux crochets de Washington et de USAid, est le prolongement de la même approche brutale, entrepreneuriale et transactionnelle – « You are fired ». « I won’t pay for you ». « What do I get in return ? » « Deal with it yourself ! » Le vrai visage de la domination, dissimulé sous les apparences du rules-based order, transparaît clairement.

Si la révolution « trumpienne » s’avère être, avant tout, la deuxième révolution bourgeoise et l’accélération d’une marche libertarienne vers une corpocratie dirigée par des divinités techno-scientifiques, alors ceux qui cherchent une autre voie – différente à la fois du projet libéral-globaliste-wokiste et de la corpocratie des millionnaires transhumanistes – doivent sortir du bois.

Et si le véritable enjeu n’était pas de rivaliser avec les États-Unis en développant des technologies comparables, ni de les imiter en tant que champions du bon sens et du réalisme politique, mais d’offrir un projet politique fondamentalement différent ?

Verra-t-on émerger une alternative qui serait réellement celle dont rêvent de nombreux citoyens attachés à leurs héritages locaux ? Une alternative fondée sur un conservatisme ontologique, tel qu’il a été défini par Gunter Anders, Albert Camus ou Nikolaï Berdiaev : non pas un mouvement visant à refaire le monde, mais à empêcher que le monde et l’humain ne se défassent complètement.

Qui seront les acteurs en mesure de déclarer résolument « I’ll take my stand » ?

La véritable révolution ne serait alors ni une révolution bourgeoise, ni un simple retour au bon sens, mais une quête d’autres Lumières que celles brandies par la statue de la Liberté. Trop longtemps, nous avons cru que ces flammes étaient les seules capables d’éclairer et de réchauffer l’humanité.

Inscription à :

Commentaires (Atom)

.jpg)

.jpg)